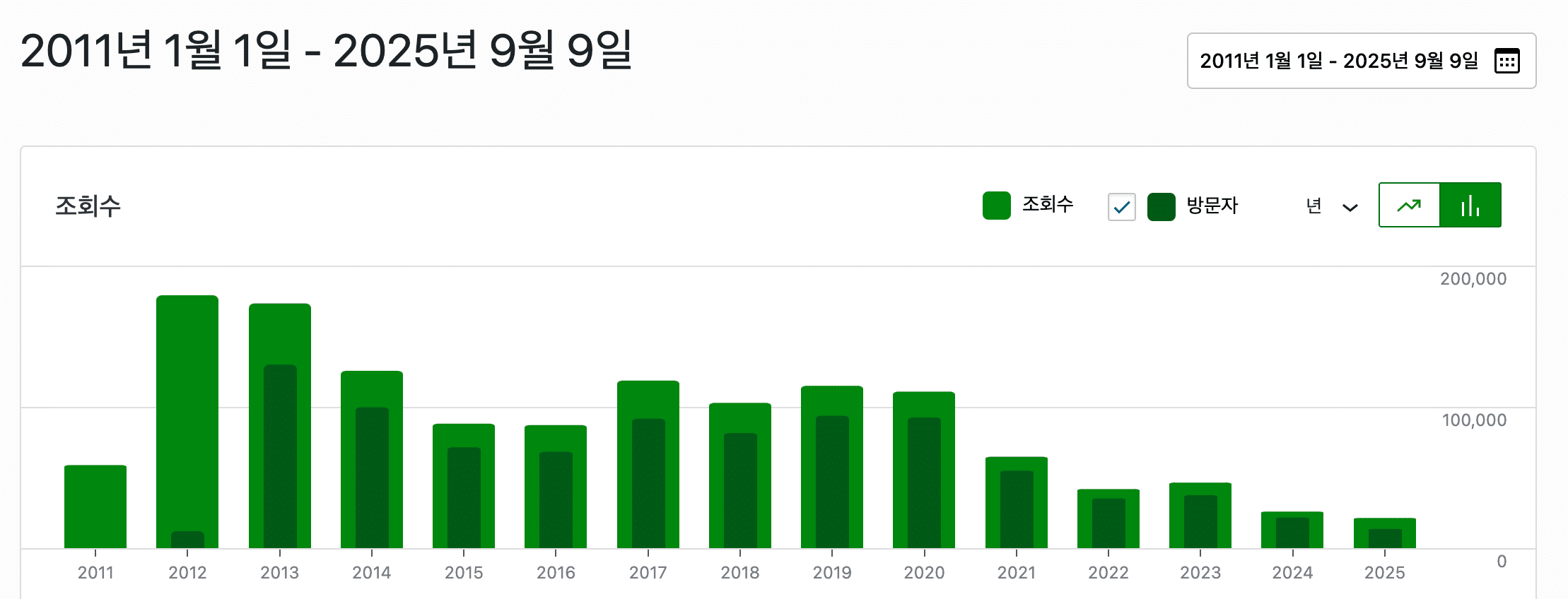

2012년에 썼던 글에서 저는 학부모의 훈육 방기와 법·제도에 대한 타력본원을 비판했었습니다. 시간이 흘러 2025년이 되었지만, 제 문제의식은 크게 달라지지 않았습니다. 사회는 학교 수업 시간의 스마트폰 사용을 제한하는 등 여러 장치를 마련하고 있습니다만, 그 어떤 제도도 가정에서의 꾸준한 훈육과 모범을 대체해 주지 않습니다. 규제는 울타리를 세워 줄 뿐, 그 울타리 안에서 어떻게 살 것인지는 여전히 부모와 아이가 함께 배워야 할 과제라고 믿습니다.

‘금지’가 해결해 주지 않는 것들

교실에서 스마트폰을 사용하지 못하게 하는 규정은 분명 일정한 효과가 있습니다. 주의를 산만하게 하는 장치를 물리적으로 멀리 두면 수업의 몰입도가 높아지는 경우가 많습니다. 그러나 이 조치는 학교라는 특정 장소와 시간에 한정되는 처방입니다. 아이들은 교문을 나서는 순간 다시 디지털 세계와 연결됩니다. 그때부터는 법이나 학교 규정이 아니라, 아이가 스스로 세운 기준과 가족이 함께 만든 습관이 작동해야 합니다. 결국 핵심은 자기조절과 미디어 리터러시이며, 이는 규제의 존재만으로는 길러지지 않습니다.

‘훈육의 아웃소싱’이 남기는 빈자리

문제가 생길 때마다 “법으로 막아 달라”, “학교가 단속해 달라”는 요구가 반복됩니다. 이런 태도는 단기적인 안도감을 줄 수 있으나, 장기적으로는 아이에게 잘못된 메시지를 보냅니다. 아이들은 규범을 외부의 감시로만 인식하기 쉽고, 통제의 눈이 사라지면 규범 또한 사라진다고 오해합니다. 그 결과, 감시가 약한 공간과 시간에서 더 위험한 행동이 나타나기도 합니다. 반대로 가정에서 일관된 훈육과 대화가 자리 잡으면, 아이는 규범을 자기 것으로 받아들이고 환경이 바뀌어도 흔들리지 않습니다.

부모의 모범은 가장 강력한 정책입니다

아이의 스마트폰 사용을 걱정하면서 정작 부모가 식탁이나 운전 중에도 끊임없이 화면을 들여다본다면, 말은 힘을 잃습니다. 부모의 행동은 아이에게 “성인이 되면 저렇게 써도 된다”는 사전 허가증처럼 작동합니다. 반대로 잠깐 멈춰두기를 자연스럽게 실천하고, 화면 없는 시간과 공간을 소중히 여기는 모습을 보여 주시면, 아이는 스마트폰을 “항상 켜져 있어야 하는 것”이 아니라 “상황에 맞게 쓰고 내려놓을 수 있는 것”으로 배우게 됩니다. 이처럼 보여 주는 교육은 어떤 포스터나 규정보다 오래갑니다.

가정에서 바로 시작할 수 있는 최소한의 원칙

저는 규제의 찬반 논쟁보다, 각 가정이 당장 실천할 수 있는 작은 합의를 더 중시합니다. 우선 공동 규칙을 함께 작성해 보시길 권합니다. 숙제·독서·취침 전후에는 사용하지 않는다든지, 식사 시간과 이동 중에는 화면을 보지 않는다든지, 예외가 필요한 상황(긴급 연락, 과제 제출, 보조공학 사용 등)을 명확히 적어 두면 좋습니다. 둘째로, 사용의 이유를 묻는 습관을 들이시면 좋습니다. “지금 이걸 켜면 무엇을 하려는가, 끝나면 무엇이 달라지는가”를 스스로 말해 보게 하면 충동적 사용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 셋째로, 대체 행동을 준비해 두시기 바랍니다. 무료함을 달래기 위해 습관적으로 화면을 찾지 않도록, 집 안에 책·퍼즐·악기·간단한 운동 도구 같은 선택지를 늘려 두시면 아이가 덜 싸우고도 자연스럽게 화면에서 멀어집니다.

학교·지역사회와의 관계 맺기

학교의 규정과 프로그램은 가정의 훈육을 보완하는 장치여야 합니다. 수거와 단속만 요구하기보다, 수업 안에서의 디지털 활용 원칙과 위험을 판단하는 방법을 함께 가르쳐 달라고 요청해 주십시오. 또한 담임·상담교사와 사용 습관의 변화를 주기적으로 공유하시고, 필요할 때는 지역의 상담·교육 자원을 적극적으로 연결하시기 바랍니다. 학교가 보안요원이나 심판으로만 서게 되면, 공동체는 아이를 기르는 힘을 잃습니다. 반대로 학교—가정—지역사회가 같은 원칙을 공유하면, 아이는 공간이 바뀌어도 일관된 메시지를 듣게 됩니다.

‘타력본원’에서 ‘자기규율’로

2012년에 던졌던 질문은 지금도 유효합니다. “아이를 지키는 일을 정말 사회 캠페인과 법에 맡길 것인가.” 저는 여전히 아니오라고 답합니다. 법과 제도는 필요합니다. 그러나 그것은 조건일 뿐 해결책 자체가 아닙니다. 해결은 언제나 관계와 습관에서 나옵니다. 매일의 작은 대화, 함께 정한 규칙, 지켜졌을 때의 진심 어린 칭찬, 어겼을 때의 단호하지만 존중하는 피드백이 자기규율을 만들고, 그 자기규율이 아이를 지켜 줍니다. 외부의 통제가 사라져도 스스로 멈추고 선택할 수 있는 힘, 그 힘이 커질수록 아이는 자유로워집니다.

맺음말

스마트폰을 둘러싼 법과 정책은 앞으로도 바뀔 것입니다. 그러나 가정이 먼저 세우는 기준과 모범은 어떤 제도보다 오래갑니다. 우리는 규제를 통해 울타리를 세울 수는 있습니다. 하지만 그 울타리 안에서 어떤 가치로 살아갈지를 가르치는 일은 반드시 우리 몫입니다. 2012년의 문제의식은 2025년에도 그대로 이어집니다. 아이를 지키는 일은 외주화할 수 없습니다.