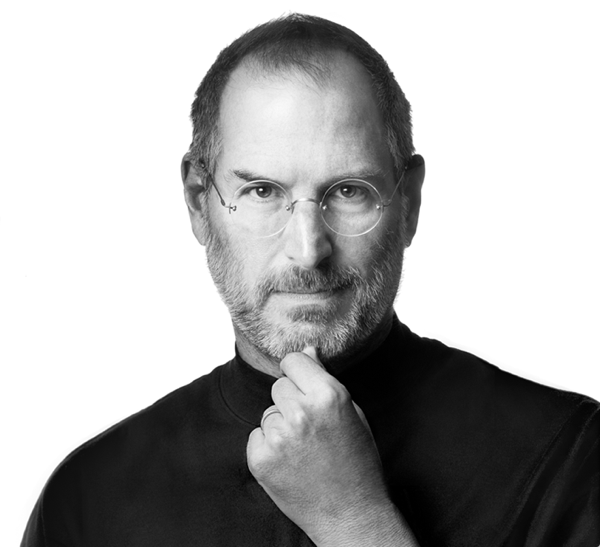

스티브 잡스가 영면했다. 사실 나는 그 소식을 들었을때 불면 상태로, 솔직히 트위터로 기계적으로 소식을 보고 트윗은 하고 있었지만 애도 포스트를 썼을 때는 이미 반은 제 정신이 아닌 상태였다. 거기에 맑은 정신에도 머리가 벙할 소식이라.. 뭔가 애도를 하기 위해서라도 글은 써야겠고, 그래서 흐리멍텅한 정신으로 진력을 쥐어짰다는게 그거였다. 뭐 언제는 제정신이냐만서도 정신이 돌아와 보니 ‘아, 이걸…’ 싶다.

스티브 잡스가 영면했다. 사실 나는 그 소식을 들었을때 불면 상태로, 솔직히 트위터로 기계적으로 소식을 보고 트윗은 하고 있었지만 애도 포스트를 썼을 때는 이미 반은 제 정신이 아닌 상태였다. 거기에 맑은 정신에도 머리가 벙할 소식이라.. 뭔가 애도를 하기 위해서라도 글은 써야겠고, 그래서 흐리멍텅한 정신으로 진력을 쥐어짰다는게 그거였다. 뭐 언제는 제정신이냐만서도 정신이 돌아와 보니 ‘아, 이걸…’ 싶다.

손정의는 스티브 잡스를 레오나르도 다 빈치에 비유했고, 서구의 언론에서 전하기를 그를 21세기의 에디슨이 아니겠느냐. 라고도 했다. 나는 에디슨 쪽이 더 맘에 든다. 공교롭게도 불과 얼마전에 썼던 맥을 5년 사용하면서… 에서 적은 소회를 잠시 옮겨 보자.

하지만 나는 맥으로 생활하다 보면 편하다. 맥의 어플리케이션으로 작업하는게 편하다. MarsEdit로 블로깅을 하고 Echofon으로 트위터를 하고, Sparrow로 메일을 읽고.. Reeder의 맥 버전으로 구글 뉴스를 편하게 RSS를 읽고 Aperture로 사진을 수정하고 Things로 할 일을 미루, 아니 관리하고… 그 외의 소소한 재미가 있고, 소소하게 편리하게 되어 있는 어플리케이션들이 너무 많다.

(중략) 할 수 없는 일도 있다. 하지만 맥이어서 할 수 있는 일도 많고. 그것이 나는 즐겁다. 물론 멋으로 들고 다니네 그런 사람도 있지만 있다는 것은 그런건 부수적인 문제이다.멋있긴 하다. 솔직히 부인하진 않겠다. 하지만 허세니 뭐니 그딴건 집어치우라고 그래! 내가 즐겁게 가지고 놀고, 내가 일상에서 활용하는 도구인데 그걸 허세에 활용한다는게 말이 되나?

나는 한 때는 당신도 맥을 써보라고 열렬히 권했었다. 이래서 윈도우보다 좋아요. 라고 하지만 지금은 그렇지 않다. 윈도우도 좋은 운영체제이다. 하지만 나는 맥이 좋다. 좋은 컴퓨터이다. 악성코드에 크게 신경쓰지 않아도 되고, 여러가지 편리한 어플리케이션(‘앱’)을 써가면서 즐겁게 생활을 보내고 있다. 당신도 그렇게 해보지 않겠는가? 라는 것이다.

나는 맥으로 생활한다. 일어나 물을 마시고 우유를 마시고 아침을 먹고 세안, 양치를 하고 텔레비전을 보고 맥북의 리드를 연다. 양치와 식사, 텔레비전처럼 이미 너무나도 당연하다고 생각되는 것들이다. 맥이 이럴진데, 아이폰은 어떻고 아이패드는 어떻겠는가?

아이폰은 단일 품목으로 애플에서 가장 커다란 매출을 일으키는 항목이다. 실제로 내 생활에서도 이제는 아이폰은 매우 중요한 물건이다. 만약 아까 전의 문장에 빈틈 채우기를 한다면 일어나자마자 아이폰을 켜서 문자와 부재중 전화, 그리고 밤중에 도착한 메일, 트윗 멘션을 확인하는걸로 시작하는 것이다. 일중에는 트위터를 하고 뉴스 리더를 보고 뉴스를 보고 메일을 보고 전화를 하고. 은행이나 카드사 일을 보고 사람들도 그럴것이다 지하철 최단경로를 검색하고 트위터를 보고, 카카오톡을 하고… 얼마전 기타를 배우는 동생은 조율기앱과 메트로놈 앱을 구해서 기뻐했다.

아이패드는 어떨까? 아이패드가 있기 전까지 몸이 좋지 않았던 나는 항상 랩탑을 침대위에 놓고 엎드리거나 누운채로 무거운 랩탑을 올려놓고 웹을 살피거나 트위터를 살피곤 했는데 이제는 그럴 필요가 없어졌다. 자기 전에 주섬주섬 랩탑을 접어서 치워놓고 잘 필요 없이 랩탑은 이제 책상위에 놓고 작업하고 평소에는 아이패드로 신문을 읽거나 웹서핑을 하거나 트윗을 하거나 RSS를 읽거나 메일을 주고 받는다. 내가 새삼 아이패드의 위력을 느낄때는 다를때가 아니라 아플 때다, 물론 몇차례 있었지만 최근 사례를 들면, 내가 한동안 블로그와 트위터를 쉬었던 지난달. 응급실을 비롯하여 병원을 들락날락 거릴정도로 몸이 극히 쇠약해져있었다. 그 와중에 간간히 아이패드로 ‘세상 돌아가는 일’을 알 수 있었다. 기껏해야 뉴스나 메일(트위터 타임라인을 볼 기력도 떨어졌었다) 정도를 보는 정도였지만. 그래도 누워서 손가락 끝으로 참 많은걸 알 수 있었다. 그러다 지치면 그냥 휘릭 머리맡에 놓기만 하면 되고. 다시 기운이 나거나 생각이 나면 꺼내서 본다. 노트북을 꺼내서 하려면 훨씬 더 많은 수고가 필요했을터. 새삼 아이패드의 간편함을 느낀다. 몸이 불편한 분들에게 아이패드가 편리함을 가져다 주었다라는 말을 나는 과장이나 홍보 문구로 느끼지 않는다. 왜냐하면 내가 체감했기 때문이다. 또, 불편하다고 돋보기 쓰기 싫어하시는 어머니도 돋보기 없이 인터넷을 할 수 있으니 말이다.

마지막으로 아이팟과 아이튠스이다. 바로 내가 처음으로 소유한 애플 제품 말이다. 아이팟은 10년안에 3억대를 달성했다. 카세트 워크맨이 30년 걸려 2억 5천대 가량인것을 생각해보라. 그전에는 CD를 사서 넣고 듣거나 MD를 녹음하거나 아니면 저용량의 플래시메모리에 넣었다 뺐다를 반복하며 들었던 것을 ‘모든 음악 라이브러리를 주머니에 (entire music library on the go)’라는 캐치프레이즈하에 대용량 하드드라이브와 아이튠스 소프트웨어로 관리해 언제나 들고 다니게 만들었다 나는 내 친구들에게 40G 아이팟 3세대에 내 모든 MP3를 들고 다닌다고 했을때 친구들의 놀라워하던 표정을 아직도 잊혀지지 않는다. 당시에는 많아봐야 512MB가 최고가 기종이던 시절이었다.

그리고 최초의 상업적인 성공을 거둔 디지털 음원 판매 서비스인 iTunes Music Store를 빼놓을 수 없다. 이는 오늘 iTunes Store의 어머니이니까. 스토어프론트도 똑같지만, 여기에 사용되는 Fairplay DRM은 아이폰의 소프트웨어의 DRM이기도 하다. iTunes Store의 DRM은 아이폰이 캐시카우가 되기 전까지 아이팟에 사용자가 묶여두도록 하는 중요한 역할이었다. 물론 DRM은 컨텐트 제작자를 교섭하는데 도움이 되기도 했다. 중요한 점은, 애플은 DRM을 사용자와 컨텐트 제작자 쌍방이 납득할 수 있을 수준으로 타협해서 느슨하게 맺어놨다는것이다. 기존의 DRM은 복사도 안되고 여러컴퓨터에서 듣기도 어렵고 여러 MP3에서 듣기도 어려웠지만 Fairplay의 경우에는 같은 ID로 3대(후에 5대까지)의 컴퓨터로 들을 수 있고 아이팟은 얼마든지 다운로드해 들을 수 있었고, CD로 구울수도 있었다. 불편함이 없으니 버튼 한번에 아이팟에 원하는 곡만 구입할 수 있는 컨텐츠가 판매가 유행하게 되고, 그 컨텐츠를 재생하는 기기, 즉 iPod이 판매되게 된다. 그리고 컨텐츠를 구매하니 컨텐츠가 계속 제공된다. 이런 순환이 이뤄지는 것이다. 이때 굳어진 7:3 모델이 지금에는 다른 컨텐츠 가령, 앱에 와서도 적용되고 있다.

즉, iTunes Music Store가 시작된 2004년에 오늘날의 iTunes Store, AppStore의 발판은 마련되었다고 보아야겠다. Total Fulfillment Company가 되자! 에서 애플은 하드웨어와 함께 컨텐츠를 아우르는 즐거움을 주는 기업이라고 했는데 이 기반은 2004년에 벌써 다져진 것이라고 봐야겠다. 가장 유력한 경쟁사 아마존이 Kindle fire로 비슷한 경험을 제시하는데 성공하기까지, 턱밑까지 쫓아오는데 7년이 걸렸다(iPhone 단체單體로만 보면 구글에 2년전 쯤 추월당했지만). 만약 이것이 어떤 ‘한 사람의 천재적인 두뇌를 가진 사람’에게서 ‘창조’되었다면 그 사람은 분명히 ‘천재’이며 지금 뿐 아니라 후대에 있어 두고두고 평가받을 가치가 있는 사람이다.

잡스는 그런 사람이라고 나는 생각한다. 그럴 가치가 있다.

다시 한번 스티브 잡스, 영원히 편안히 잠드소서. RIP.